中国科协生命科学学会联合体公布2022年度中国生命科学十大进展

“中国生命科学十大进展”评选办法日臻完善,评审委员会专家人数持续增加。本年度评审专家包括联合体各成员学会推荐的本领域两院院士、优秀一线科学家代表,以及历届“中国生命科学十大进展”入选项目负责人,并实行回避制度,进一步体现了评选的专业、权威和公正。本年度入选项目具有原创性突出、社会意义重大的特点。其中,“新冠病毒突变株免疫逃逸机制”研究,为全球新冠疫情防控提供了新的认识;“缺血性脑血管病精准治疗方案”研究开创了国际脑血管病领域精准治疗的先河;“多细胞生物自噬起始的分子机制”研究对探究神经退行性疾病等的发生发展有重要意义。入选的研究项目均面向人民生命健康,聚焦解决热点问题。

中国科协生命科学学会联合体自2015年起开展年度“中国生命科学十大进展”评选工作,旨在推动生命科学研究和技术创新,充分展示和宣传我国生命科学领域的重大科技成果。目前评选活动已连续开展8个年度。每年公布评选结果后,邀请入选项目专家编写和出版科普书籍,并举办交流会暨面向青少年的科普报告会,向公众揭示生命科学的新奥秘,为生命科学新技术的开发、医学新突破和生物经济的发展提供新的思路,极大提高了生命科学和相关技术的社会影响力。

中国科协生命科学学会联合体现向社会公布2022年度“中国生命科学十大进展”评选结果(排名不分先后)。

中国科协生命科学学会联合体

2023年1月18日

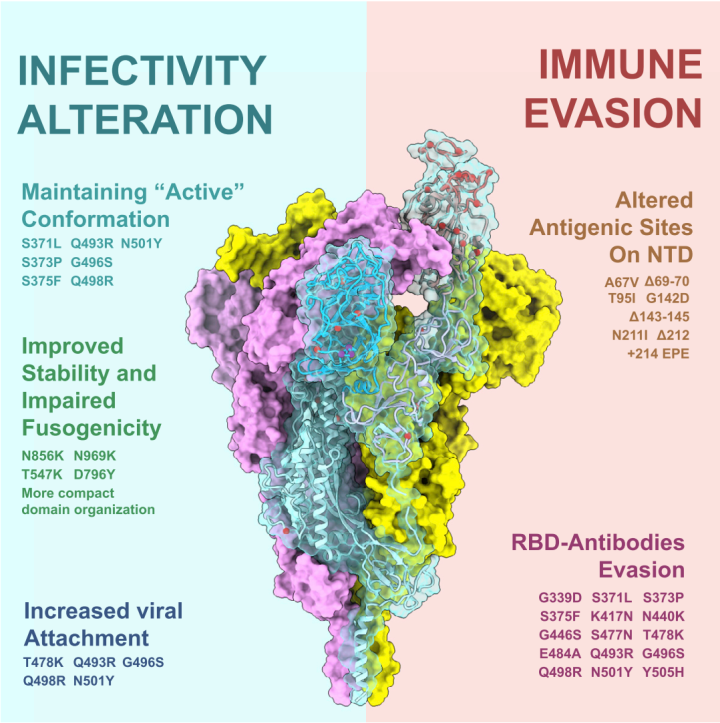

新冠病毒突变株免疫逃逸机制

新冠病毒奥密克戎株不断突变,在全球引起多轮疫情。解析新冠突变株的体液免疫逃逸机制对于新冠疫苗研发和疫情防控具有重要指导意义。

北京大学谢晓亮、曹云龙团队联合中国科学院生物物理研究所王祥喜团队和中国食品药品检定研究院王佑春团队,率先报道了新冠奥密克戎及其亚型变异株的体液免疫逃逸特征与分子机制。首次解析了多种突变株的结构特征和感染特性,并详细刻画了新冠中和抗体的全表位分布和逃逸图谱。揭示了奥密克戎BA.1携带的突变可特异性逃逸原始株感染和疫苗接种所诱导的中和抗体,而奥密克戎BA.4/BA.5携带的突变可特异性逃逸BA.1感染所诱导中和抗体,证明通过奥密克戎感染实现群体免疫来阻断新冠传播是无法实现的。该系列研究增进了世界新冠疫情防控的科学认识,为广谱新冠疫苗和抗体药物的研发方向提供了重要数据参考和理论支持。

该成果5篇研究论文分别发表于《自然》、《细胞》、《细胞:宿主与微生物》杂志(Nature, 608:593-602; Nature, 602:657-663; Nature, 603:919-925; Cell, 185(5):860-871;Cell Host & Microbe, 30(11): 1527-1539.e5)。

奥密克戎BA.1刺突蛋白的结构特征与免疫逃逸机制

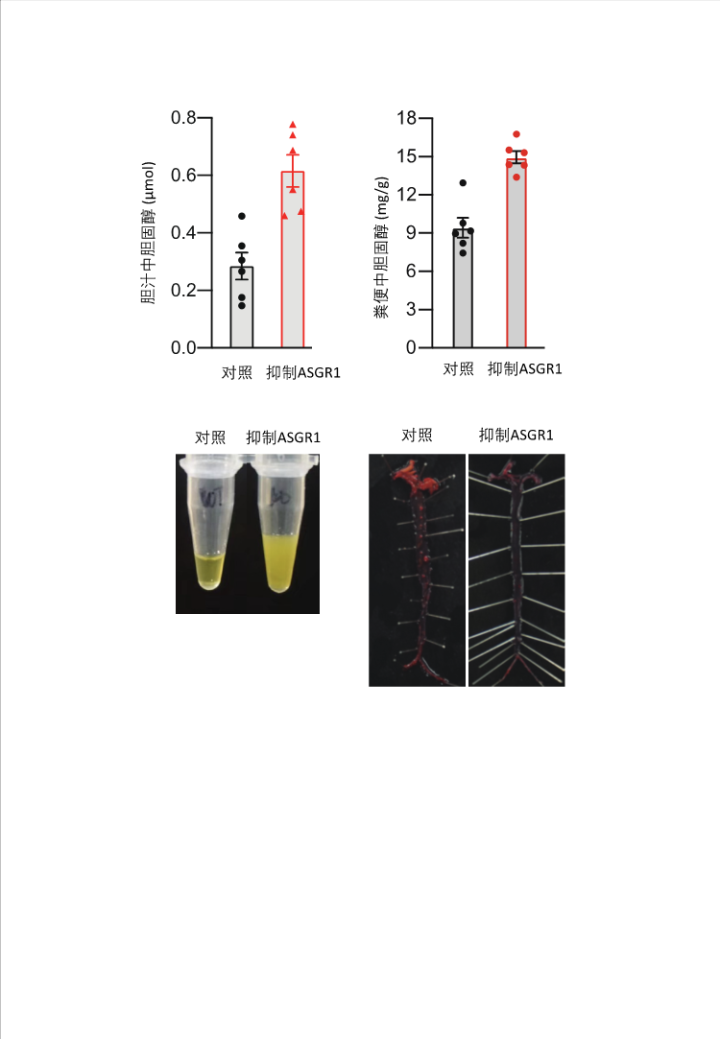

胆固醇外排的新通路及降脂新策略

我国心血管疾病患者有3.3亿,血液中胆固醇过多是主要危险因素。现有降脂药虽能不同程度降低血脂,但存在一定的副作用和局限性。胆固醇的分子结构决定了其在生物体内很难被降解,因而发现将胆固醇外排到体外的方法,对于研发新的降脂药具有重要意义。

武汉大学泰康生命医学中心宋保亮团队研究发现糖蛋白受体ASGR1缺失后,胆固醇被外排到胆汁内,进一步通过粪便离开机体。抑制ASGR1功能可促使胆固醇大量外排,血脂和肝脂下降,对动脉粥样硬化起到很好疗效。同时,ASGR1的中和抗体可以与现有降脂药物联用,起到更好的降脂效果。该发现为研发促胆固醇外排的新型降脂药物指明方向,ASGR1已成为多家制药公司研发降脂药的热点靶标。

该成果研究论文发表于《自然》期刊(Nature, 2022, 608 (7922): 413-420)。

图:抑制ASGR1促使胆固醇外排到胆汁和粪便中并可预防动脉粥样硬化斑块形成

哺乳动物染色体工程新技术与染色体人工演化

在漫长的生命进化过程中,染色体会发生重排而导致核型变异。每百万年啮齿类动物就会积累3.2-3.5种染色体重排,而灵长类动物也会积累1.6种染色体重排。这类事件如何在实验室模式动物中进行模拟和研究?

中国科学院动物研究所李伟、周琪团队与中科院分子细胞科学创新中心李劲松团队等首次实现了哺乳动物完整染色体的可编程连接,创建出一系列具有19对染色体的全新核型的实验小鼠,在实验室以人工设计的方式实现了自然界中经过数百至数万年才能实现的核型演化事件。该研究发现了染色体长度的限制;揭示了染色体重排对生殖的影响;证实基因组组装的稳健性是染色体演化的重要基础,为哺乳动物染色体结构改造、动物新核型亚种的创造以及染色体结构变异疾病的模拟提供了可行的技术路线,开启了哺乳动物染色体遗传改造的新领域。

该成果发表于《科学》和《细胞研究》杂志(Science, 377(6609):967-975;Cell Research,32.11 (2022): 1026-1029)。

染色体连接小鼠“小竹”,拥有独特的染色体组型

人类早期胚胎翻译组图谱及合子基因组激活因子研究

在人类卵子受精后,早期胚胎起初基本处于转录沉默状态,翻译调控对于卵子成熟、受精及胚胎基因组激活都起到了重要作用。合子基因组激活作为生命的第一次基因表达,是胚胎发育启动的标志性事件。然而人类合子基因组是如何激活的长久以来一直是一个未解之谜。

清华大学颉伟教授、山东大学陈子江院士与赵涵教授课题组,通过开发超灵敏翻译组与转录组联合测序技术,首次绘制了人类早期胚胎发育的翻译图谱。该工作通过寻找基因组激活时期高翻译的转录因子,鉴定出了TPRX1/2/L家族蛋白,证明其对人类合子基因组激活和早期胚胎发育起到了重要调控作用。该工作解决了人类胚胎程序第一次是如何启动的重大基础科学问题,并且为未来治疗不孕不育、改善辅助生殖技术提供了重要的理论基础和研究工具。